《当代大学生与新媒体:一场覆盖全员的青春探索之旅》

活动信息

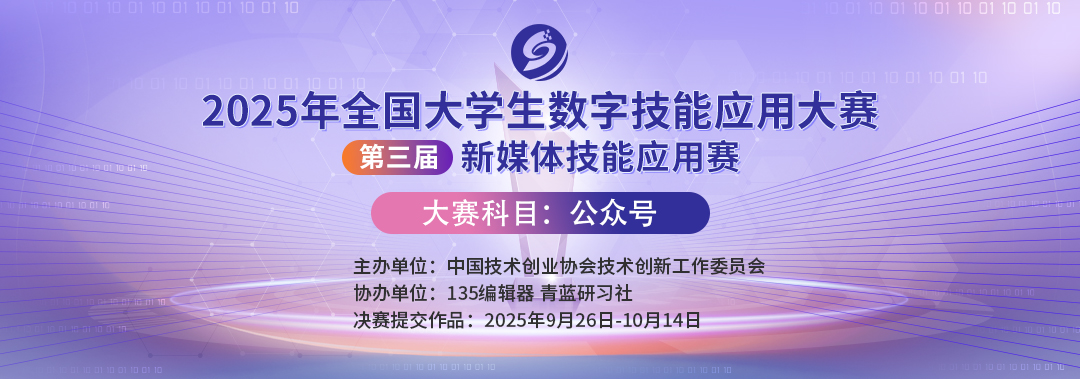

2025年数字技能应用大赛—第三届新媒体技能应用赛(公众号赛道)

主办方:中国技术创业协会技术创新工作委员会

开始时间: 2025-09-22 11:50

结束时间: 2025-10-14 23:59

热门参赛作品

《指尖跃动的青春:新媒体里藏着大学生的成长密码》

(0票)

《当代大学生与新媒体:一场覆盖全员的青春探索之旅》

(0票)

数字青春印探索与成长

(0票)

数字浪潮中的青春:大学生新媒体探索与成长记

(0票)

数字生活下的青春印记:“大学生在新媒体时代的探索与成长”

(0票)

数字生活下的青春印记:大学生在新媒体时代的探索与成长

(0票)

数字生活下的青春印记:“大学生在新媒体时代的探索与成长”

(0票)

青春印记:大学生的探索与成长

(0票)

青春携新媒,传服绽新颜

(0票)

数字青春里的声与光——大学生新媒体成长行

(0票)

数字青春行:大学生在新媒体中的成长与蜕变

(0票)

数字生活下的青春印记:大学生在新媒体时代的探索与成长

(0票)

数字时代的青春课:大学生在新媒体中的探索与蜕变

(0票)

Z时代答卷:我们不是沉迷屏幕,而是重塑世界

(0票)

数字星河中的青春碎影

(0票)

投票活动由135编辑器提供技术支持

扫码咨询客服